数据库和缓存数据双写一致问题

1. 旁路缓存 Cache-Aside

旁路缓存模式,它的提出是为了尽可能地解决缓存与数据库的数据不一致问题。

读请求:

- 读的时候,先读缓存,缓存命中的话,直接返回数据

- 缓存没有命中的话,就去读数据库,从数据库取出数据,放入缓存后,同时返回响应。

写请求:

写的的时候,先更新数据库,然后再删除缓存。

2. 删除缓存

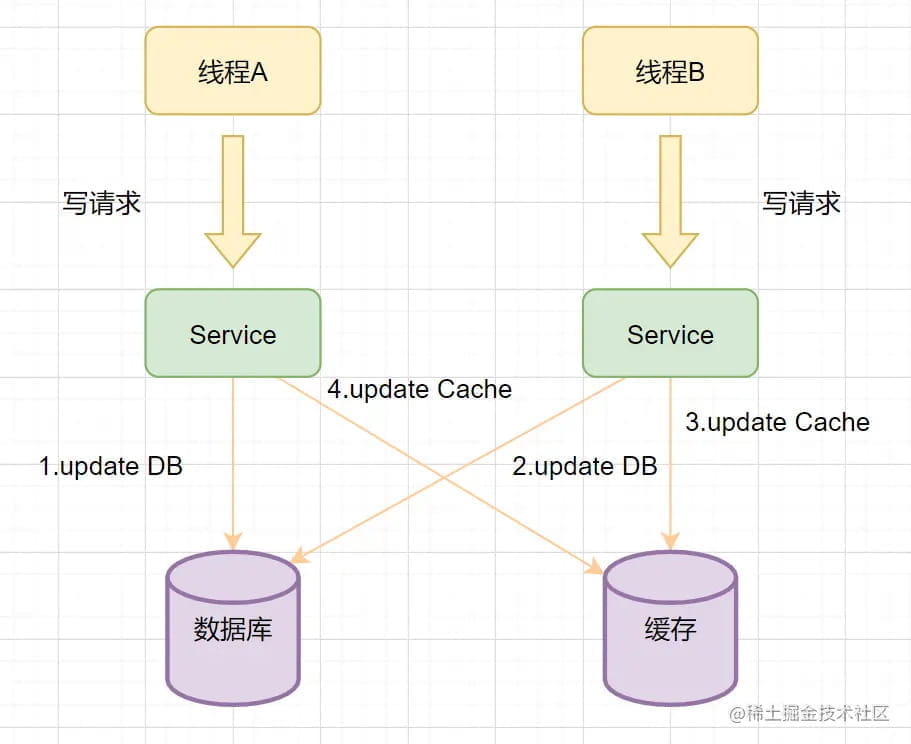

为什么是删除缓存而不是更新缓存呢?

- 线程A先发起一个写操作,第一步先更新数据库

- 线程B再发起一个写操作,第二步更新了数据库

- 由于网络等原因,线程B先更新了缓存

- 线程A更新缓存。

这时候,缓存保存的是A的数据(老数据),数据库保存的是B的数据(新数据),数据不一致了,脏数据出现啦。如果是删除缓存取代更新缓存则不会出现这个脏数据问题。

更新缓存相对于删除缓存还有两点劣势:

- 如果你写入的缓存值,是经过复杂计算才得到的话。更新缓存频率高的话,就浪费性能啦。

- 在写数据库场景多,读数据场景少的情况下,数据很多时候还没被读取到,又被更新了,这也浪费了性能呢(实际上,写多的场景,用缓存也不是很划算了)

3. 先更新数据库,后删除缓存

无论先操作db还是cache,都会有各自的问题,根本原因是cache和db的更新不是一个原子操作,因此总会有不一致的问题。

场景1:先删缓存,再更新数据库

- 线程 A 要更新 X = 2(原值 X = 1)

- 线程 A 先删除缓存

- 线程 B 读缓存,发现不存在,从数据库中读取到旧值(X = 1)

- 线程 A 将新值写入数据库(X = 2)

- 线程 B 将旧值写入缓存(X = 1)

最终 X 的值在缓存中是 1(旧值),在数据库中是 2(新值),发生不一致。

可见,先删除缓存,后更新数据库,当发生「读+写」并发时,还是存在数据不一致的情况。

场景2:先更新数据库,再删缓存(✓)

- 缓存中 X 不存在(数据库 X = 1)

- 线程 A 读取数据库,得到旧值(X = 1)

- 线程 B 更新数据库(X = 2)

- 线程 B 删除缓存

- 线程 A 将旧值写入缓存(X = 1)

最终 X 的值在缓存中是 1(旧值),在数据库中是 2(新值),也发生不一致。

其实概率「很低」,这是因为它必须满足 3 个条件:

- 缓存刚好已失效

- 读请求 + 写请求并发

- 更新数据库 + 删除缓存的时间(步骤 3-4),要比读数据库 + 写缓存时间短(步骤 2 和 5)

仔细想一下,条件 3 发生的概率其实是非常低的。所以在大多数情况下,在不想做过多设计,增加太大工作量的情况下,请先更新数据库,再删缓存!

4. 头脑风暴

- 先更新数据库,再删除缓存。

- 另外一个八股文方案:延时双删。先删除缓存,再更新数据库,延迟几百毫秒再删除缓存数据。

- 缓存删除失败考虑重试机制,和缓存设置过期策略。